Forschen an der THD

Innovativ & Lebendig

Der Technologie Campus Freyung (TCF) ist eine Forschungseinrichtung der THD - Technische Hochschule Deggendorf. Durch anwendungsorientierte Forschung entstehen hier marktfähige optimierte Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Der TCF kooperiert mit Partnern aus der Wirtschaft und entwickelt für Unternehmen.

Über den Campus Freyung

Die Vision hinter der Regionalisierung der Hochschule ist der Aufbau der Region Bayerischer Wald hin zu einer Technologieregion. Dabei steht die enge Zusammenarbeit von Industrie und Hochschule im Vordergrund.

Das Konzept „Technologieregion Bayerischer Wald – Technologietransferzentren der Hochschule“ gründet sich auf die Unterstützung des Wissenschaftsministeriums und der Partnerkommunen und wurde 2010 mit dem Bayerischen Gründerpreis ausgezeichnet.

- Forschungs- und Entwicklungskooperationen - Hochschule-Wirtschaft

- Auftragsforschung und -entwicklung für Unternehmen, insbesondere auch KMU

- Forschung im Rahmen von öffentlichen Förderprogrammen

- Entwicklungen von innovativen Technologien, Produkten und Ideen

- Einzelprojekt oder Zusammenarbeit in Clustern

- Untersuchungen im Rahmen von Hochschulprojekten

- Innovationsworkshops und Innovationsmanagement

- Technologiescouting

- Fördermittelscreening

- Nutzung der Campus-Labore

- Patent- und Erfinderberatung

- Gründungsberatung für technologieorientierte Unternehmen

Tätigkeitsfelder

Die Arbeitsgruppe Bionik besitzt zwei Forschungsschwerpunkte: Bionik als Methode für Produktoptimierung und Innovation und Funktionelle Oberflächen.

Ansprechperson: Prof. Dr. Martin Aust (Leiter Arbeitsgruppe Bionik)

Bionik & Innovation

- Forschung: Analyse und Weiterentwicklung des Bionik-Prozesses

- Bionik inspiriert Unternehmen: Erfolgreicher Wissenstransfers aus der Forschung in die Anwendung

- Beratung über den Einsatz von Bionik in Unternehmen

- Bionik-Innovationsworkshops, auch für KMU

- Lehre

- Akademische Weiterbildung: Sommerakademie Bionik

- Netzwerk: Cluster Bayonik

- Nachwuchsförderung: Zusammenarbeit mit Schulen

- Lehrerfortbildungen

Unsere Kooperationsparter:

- Business Upper Austria - Wirtschaftsagentur Oberösterreich

- Land Oberösterreich

- ITG - Innovationsservice für Salzburg

- Land Salzburg

- Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Abgeschlossene Projekte:

- Cluster Bayonik - Bionik Netz Bayern, HTO-Förderung (2009-2012)

- Bayerisch-Französische Zusammenarbeit "Bionik und Innovation", Kooperationspartner, Centre Francilien de l'Innovation, Paris, BFHZ (2013)

- Funktionelle Oberflächen durch Selbstorganisation (FOSorg), Kooperationspartner: Parat GmbH & Co. KG, Bayerisches Programm Neue Werkstoffe, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, (2013-2016)

- ImB - Innovativ mit Bionik!, Kooperationspartner: ITG - Innovationsservice für Salzburg, Clusterland Oberösterreich GmbH, Interreg Bayern-Österreich, EFRE (2013-2015)

- Be Bio-inspired - Berufschancen durch Bionik, Programm: Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen, Bayerisches Staastministerium für Wissenschaft, Bildung und Kunst (2013-2014)

- BIG - Bio-inspirierte Generation, Internationale Zusammenarbeit in Bildung Forschung mit Partnern aus Mittel- und Südosteuropa, BMBF (2016-2017)

- ILBiTZ - Innovative Lösungen durch Bionik im transnationalen Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft, Interreg Österreich-Bayern, EFRE (2016-2019)

Funktionelle Oberflächen - Technologieforschung:

- Funktionalitäten von Oberflächen: Leichtreinigung, Selbstreinigung, Kratzfestigkeit, Antibakterielle Oberflächen, Antibeschlagschichten (antifogging) und Korrosionsschutz

- dahingehend Modifizierung von Materialzusammensetzungen (z.B. bei Kunststoffprodukten)

- Produktion von funktionalen Lacken in kleinerem Umfang

Funktionelle Oberflächen - Dienstleistung:

- Oberflächenanalyse: Infrarot-Spektroskopie (FTIR), Kontaktwinkelmessung, REM und Lichtmikroskopie

- Materialanalyse: Tomografie, Mechanische Prüfungen und Thermische Prüfungen (z.B. DSC)

Kooperationen:

- innerhalb des Netzwerks Cluster Bayonik

- Vernetzung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene

- Zusammenarbeit im Bereich bionischer Leichtbau mit der FH Landshut

- Zusammenarbeit im Bereich Nachwachsende Rohstoffe mit dem Bio-Campus Straubing

Leistungsspektrum:

- Software Defined Radio – Signal und Datenanalyse

- Virtualisierung und hyperkonvergente Infrastruktur

- Softwareintensive Systeme

- IoT – Eingebettete Sensoren und Systeme

- Künstliche Intelligenz und High Performance Computing

- Intelligente Mobilität

- UAS und Fernerkundung

- Intelligente Energiesysteme

Ausstattung:

- Hochfrequenz-Messplatz

- EMV-Tablet für Voruntersuchungen

- Thermografiemessplatz

- Temperaturschrank

- Software Defined Radio (SDR)

- 3D-Druck (FDM)

- SMD-Bestückung

Abgeschlossene Projekte:

- iGATES - Intelligentes Gateway zur Teilnetz-Simulation der neuen Bordnetz-Architektur im Automobil, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt: b-plus GmbH (2013-2015)

- HiS-Switch - Entwicklung eines Onboard-Switches für Automotive Ethernet-Netzwerke, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt: b-plus GmbH (2014-2016)

- FraLa/iLEM - Entwicklung eines Frameworks für Ladestationen, gefördert als luK-Projekt (2013-2015)

- IntLaTech (Smart Charging Community) - Entwicklung eines Energiemanagementsystems für Ortsnetze. Aufbau von Sensorknoten und einer Testumgebung, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt, (2013-2016)

- RFID-Tag-Localisation

- Thermografieuntersuchungen an Platinen - Erkennung von Hotspots und Optimierung der Entwärmung (2015-2016)

Zusammenarbeit:

- Förderung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene durch Einbindung in Forschungsprojekte

- Unterstützung bei der Antragerstellung

- Auftragsforschung

Ansprechpersonen: Alexander Faschingbauer (Teamleiter) & Rainer Pöschl (Teamleiter)

Die Geoinformatik ist die Wissenschaft von der elektronischen Verarbeitung geographisch-raumbezogener Information. Als Fachinformatik der Geographie und Vermessungskunde stellt sie raumbezogene Information als Geodaten bereit. Diese Daten sind die Grundlage für Geoinformationssysteme (GIS), die vielfältig Anwendung finden. Durch Mobile Navigationsgeräte, Routenplaner, Internetkartendienste und Globensoftware wie Google Earth sind Geoinformationssysteme und die Geoinformatik bereits fester Bestandteil unseres Lebens.

Leistungsspektrum:

Angewandte Energieforschung & Elektromobilität

Eine zukunftsorientierte und klimafreundliche Gestaltung der Energieversorgung zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Eckpunkte in diesem Zusammenhang sind die Steigerung der Energieeffizienz z.B. Gebäudeautomation, der Ausbau und die sinnvolle, zukünftige Nutzung von erneuerbaren Energien und der sparsame Umgang mit Energie. Auch die lokale und kommunale Ebene kann von dieser Transformation der Energiesysteme profitieren. Eine nachhaltige Entwicklung hat hohen Stellenwert. Der Einsatz erneuerbarer Energien sowie eine dezentrale Energieversorgung mit hoher Wertschöpfung und großer Akzeptanz vor Ort werden als erstrebenswert angesehen. Wir arbeiten an der Verknüpfung von effektiv gesteuertem Energieverbrauch und intelligent geregelter Energieerzeugung, um damit eine kreative, ganzheitliche Versorgungsmöglichkeit für Mobilität und öffentlichen Raum zu finden.

Leistungsspektrum und Kompetenzen:

- Elektromobilitätskonzepte

- Energienutzungspläne und regionale Energiekonzepte

- Standortanalysen für Erneuerbare Energien

- Nahwärmekonzepte und Solarkataster

- Verbrauchs- und Erzeugungsmonitoring

- Versorgungskonzepte durch virtuelle Kraftwerke

- Gebäudeautomation (eu.bac Zertifizierung)

- Informations- und Schulungsveranstaltungen zum Thema Energiecoaching und Geoinformationssysteme

Räumliche & zeitliche Modellierung

Leistungsspektrum und Kompetenzen:

- Analyse und Validierung von räumlich und zeitlich hochaufgelösten Wetterdaten

- Zeitlich hochaufgelöste Solarkataster

- Planung von dezentralen erneuerbaren Energiesystemen

Umwelt, Raumplanung, Information & Gesellschaft

Die Arbeitsgruppe URIG befasst sich in erster Linie mit Raumplanungsverfahren, welche digitale Medien und Geographische Informationssysteme zusammenbringen. Dabei kommen fortschrittliche Formen der Informationsgenerierung wie z.B. Crowdsourcing oder die Visualisierung mittels Augmented Reality zum Einsatz. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich in verschiedenen Projekten damit, technische Innovationen im Bereich der PPGIS (Public Participation Geographic Information Systems) in Planungsprozesse zu integrieren. Damit können raumrelevante Fragestellungen von Städten, Gemeinden und Unternehmen genauer untersucht und deren Planungsprozesse optimiert werden. Die Arbeitsgruppe greift damit die Lücke zwischen technischen Möglichkeiten und neuen Verfahren einerseits und Stadt-, Raumplanung und Bürgerbeteiligung andererseits auf, um gesellschaftliche Konflikte bei unterschiedlichen Projekten zu lösen.

Leistungsspektrum und Kompetenzen:

- Raumplanung

- Bürgerbeteiligung und Partizipation

- Standortanalysen

- Räumliche Modellberechnungen

- Projektvisualisierung mittels Augmented Reality

- Qualitative und quantitative Befragungen mit Hilfe neuer digitaler Medien

- Ideenakquirierung mittels Crowdsourcing

UAV & Fernerkundung

Praxistaugliche unbemannte Kleinflugzeuge (unmanned aerial vehicle, UAV) eignen sich im Bereich der Geodaten-Anwendung vor allem für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft. Bei der GPS-gestützten Präzisionslandwirtschaft geht es beispielsweise um die Berücksichtigung kleinflächig auftretender Unterschiede im Feld (teilflächenspezifische Variabilität), wie z.B. die Berücksichtigung der Biomasseverteilung oder die Variabilität der Ernährungs- und Schädlingssituation. Die für diesen Zweck einsetzbaren UAVs besitzen geeignete Fernerkundungssensoren, bspw. im Bereich Nah-Infrarot, Thermal-Infrarot (Wärmebild), Multispektral oder Hyperspektral. Zeitnah erfasste UAV-gestützte Fernerkundungsdaten ermöglichen eine flächenhafte Erfassung der Nährstoffsituation in den Pflanzen und damit ein exakt angepasstes, GPS-gestütztes Ausbringen von Dünger. Das Einsparpotential ist dabei erheblich, wobei das Verfahren gleichzeitig umweltschonend ist, weil auch nur kleinflächige Überdüngungen vermieden werden können.

Leistungsspektrum und Kompetenzen:

- kundenindividuelle Anpassung von UAV

- anwendungsorientierte Erstellung von UAV

- projektspezifische Ausstattung von UAV

- Nutzung verschiedener Flugführungssysteme (Autopilot, videogestützt)

- Integration verschiedener Fernerkundungssensoren

Ansprechpersonen: Prof. Dr. Wolfgang Dorner & Prof. Dr. Roland Zink

Die steigende Nachfrage nach Smartphones erfordert stabile und innovative Hard- und Software-Lösungen. App-basiertes Auslesen von Fahrzeugdaten, Steuerung von Fertigungsmaschinen via Smartphone oder Navigation in Fabrikgebäuden und Messehallen sind dabei nur einige der Anwendungsmöglichkeiten und lassen dabei einen Schluss auf das weitreichende Potenzial der Technologie zu.

Die Arbeitsgruppe Mobile Systems und Software Engineering konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Applikationen für Android, iOS und Windows Phone. Darüber hinaus werden plattformübergreifende Anwendungsprogramme mit maximaler Betriebssystem-Kompatibilität entwickelt. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Homogenität im Hinblick auf Design sowie Usability. Durch einen umfangreichen Bestand von Testgeräten, der ständig um die Marktneuheiten erweitert wird, können erstellte Applikationen auf ein breites Spektrum von Geräten abgestimmt werden.

Abgeschlossene Projekte:

- MobileTechTeach (Mobile Computing, Android Anwendung): Mobile multimediale Hilfesysteme für technische Anwendungen, Kooperationspartner: Universität Passau, ESF-Förderung (2012-1014)

- Virtuelles Kraftwerk: Anwendung zur Simulation eines Kraftwerk-Portfolios zur Bedarfsdeckung einer Elektrofahrzeugflotte, Kooperationspartner: HM-Pv (2013-2015)

- INSAG - Innovative Nutzung von Satellitennavigation und Geländeinformationen, Kooperationspartner: DLR, RUAG, 3D RealityMaps, TU München, Bergwacht Bayern, Förderung: Bayerisches Raumfahrtförderprogramm (2013-2014)

- E-Wald Ladetechnik - Entwicklung einer webbasierten HMI und eines Kommunikationsmoduls für eine DC-Ladesäule (2013-2016)

- MicroUAV - Entwicklung einer Postprozessing-Software für ein Multichannel Messsystem eines MicroUAVs, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt, Partner: Optris GmbH (2014-2016)

Zusammenarbeit:

- Förderung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene durch Einbindung in Forschungsprojekte

- Unterstützung bei der Antragerstellung

- Auftragsforschung

Ansprechpersonen: Alexander Faschingbauer (Teamleiter) & Rainer Pöschl (Teamleiter)

Projekte

Partner

Der Technologie Campus Freyung arbeitet regional mit Partnern aus Wirtschaft und Bildung zusammen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationspartner in unseren Forschungsprojekten der einzelnen Arbeitsgruppen.

Förderverein

Seit seiner Gründung am 22.04.2009 unterstützt der Förderverein Technologie Campus Freyung e.V. die Öffentlichkeitsarbeit, den kontinuierlichen Aufbau des TCF, die Beziehungen zwischen Unternehmen und der Hochschule, die Auszeichnung hervorragender Absolventinnen und Absolventen, sowie diverse Veranstaltungen.

Zahlreiche Projekte konnten dank der Unterstützung des Fördervereins bereits am Technologie Campus Freyung zur Stärkung von Wissenschaft, Forschung und Lehre durchgeführt werden. Unter anderem: Summerschool Geoinformatik für Schüler, Bionik-Projekttage für Schüler, Hochschule Hier und Jetzt - Vortragsreihe, Bionik-Vortragsreihe, Sommerakademie Bionik für Studierende und die Finanzierung von Laborausstattung und Kleingeräten.

Aktuelles

Ländliche Gemeinden in der gesamten EU stehen vor besonderen Herausforderungen was Nachhaltigkeit angeht. Um diese zu bewältigen und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, müssen diese gelöst werden. Das europäische Projekt STORCITO mit Beteiligung der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Das Projektkonsortium traf sich dafür nun von 18. bis 20. November in Spanien.

Grundlage für Fallstudie gelegt

Unter Leitung der Universidad de Vigo in Nordspanien kamen elf Partner aus fünf europäischen Ländern zum ersten Präsenzmeeting des Projekts STORCITO in Allaríz in Spanien zusammen. Rund dreißig Personen aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Norwegen und Griechenland hatten es sich in diesen Tagen zum Ziel gemacht, die Grundlagen für die Fallstudien des Projektes zu legen und mit der Arbeit an ebendiesen zu beginnen. Einen Teil des Treffens stellte der von den Mitarbeitern der THD geleitete Workshop „Wildfire Prevention Toolbox“, dar. Die Wissenschaftler um Prof. Dr. Javier Valdes von der THD entwickeln hierbei ein Tool, welches anhand von Wetter- und Geodaten das regionale Waldbrandrisiko präzise prognostizieren kann.

Interessensgruppen aus Region einbezogen

Das Projekt STORCITO zielt darauf ab, die Gesellschaft einzubeziehen und so den bestmöglichsten Effekt für die Menschen vor Ort zu erreichen. Deshalb waren diverse zukünftige Interessensgruppen aus der Region zum Projekttreffen eingeladen worden, darunter Vertreter aus Politik, Brandbekämpfung und der Industrie, aber auch betroffene Einwohner. Deren Expertise und Bedürfnisse leisten einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Projektes.

Über das Projekt

Das von Horizon Europe geförderte Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, ländliche Gebiete auf dem Weg in eine inklusive und klimaneutrale Zukunft zu unterstützen. Das beinhaltet einen besseren Schutz vor Waldbränden, die Versorgung mit sauberer Energie, welche auch die Thematik der CO2-Abscheidung und – Speicherung einschließt und eine bessere Vernetzung durch umweltfreundliche Verkehrsmittel. Geleitet wird das Projekt vom Campus Ourense der Universidad de Vigo.

Zwischen Strandbar und Schiffsanleger parkte der knallrote Oldtimer-Doppeldeckerbus der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), daneben die Experimentierstationen des MINT-Teams, drumherum zahlreiche Liegestühle zum gemütlichen Verweilen: Zum ersten Mal war die THD mit einem großen Stand beim Donaufest dabei. Das täglich wechselnde Programm bot jede Menge Technik und Wissenschaft zum Anfassen. An allen vier Tagen mit an Bord: Das MINT-Team der THD. Mit spannenden Alltagsexperimenten und verschiedenen Technik-Challenges fanden Kinder spielerisch Zugang zum Programmieren oder konnten physikalische Phänomene erkunden. Natürlich wurden während der vier Eventtage auch allgemeine Fragen rund ums Studieren an der THD beantwortet und Maskottchen Deggster durfte auch nicht fehlen.

„Beim Donaufest konnten wir uns als Hochschule mit unserem breiten Themenspektrum in Forschung und Lehre ideal präsentieren“, sagt Prof. Dr. Veronika Fetzer, die die Teilnahme initiiert hatte. Groß und Klein konnten bei dem Event Wissenschaft mit allen Sinnen wahrnehmen, beim Experimentieren selbst Hand anlegen oder Forschenden Löcher in den Bauch fragen. „Auf dieser spannenden Reise durch die Welt der Technik an der THD ist es uns gelungen, viele Gäste möglichst nachhaltig für uns als Hochschule und unsere Arbeit in der Forschung zu begeistern“, blickt die Vizepräsidentin Third Mission auf die erfolgreiche Teilnahme am Donaufest zurück.

Der Donnerstag widmete sich den Drohnen. Es wurde erläutert, wie und warum Drohnen zur Fernerkundung eingesetzt werden. So können beispielsweise die Waldbrandgefahr aus der Luft beobachtet oder Gebiete nach verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten gescannt werden. Auch werden Drohnen mit Thermokameras zur Vermisstensuche eingesetzt. Daneben konnten die Gäste anhand eines 3D-gedruckten Geländemodells des Deggendorfer Umlands bis Regen und Sankt Englmar erfahren, wie sich verschiedene Untergründe bei Starkregenereignissen verhalten. Dafür wurde die Oberfläche des Modells mit verschieden saugstarken Materialien wie Schwämmen oder Pappe präpariert, um es anschließend aus einer Gießkanne darüber regnen zu lassen.

Am nächsten Tag drehte sich alles rund um Exoskelette. Interessierte Besucherinnen und Besucher konnten ein passives Exoskelett anprobieren und am eigenen Leib erfahren, wie damit schwere körperliche Arbeiten erleichtert werden können. Außerdem wurde der Prototyp eines aktiven Exoskeletts vorgestellt, der mit seinen speziellen Motoren und ausgeklügelter Steuerung nicht nur im Arbeitsalltag Anwendung finden soll, sondern auch als technisches Unterstützungssystem bei Rehamaßnahmen zum Einsatz kommen kann.

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit durften die Gäste am Samstag verschiedene Techniken und Ansätze ressourceneffizienter Produktentwicklung im Maschinenbau kennenlernen. Circular Engineering verfolgt dabei ganzheitliche Ansätze, um einerseits Rohstoffe achtsam einzusetzen und zu recyceln und andererseits Maschinen und Geräte so zu fertigen, dass sie gut repariert werden können. In einem Quiz stellten die Besucherinnen und Besucher ihr Allgemeinwissen zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen unter Beweis und durften anschließend einen 3D-gedruckten Roboter oder einen handbetriebenen Ventilator bauen.

Den thematischen Abschluss machte am Sonntag schließlich das große Themengebiet Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Mit einer VR- und einer AR-Brille konnten die Gäste die Technik direkt selbst ausprobieren und erleben, wie sie beispielsweise zur Fernwartung oder für Schulungszwecke im Berufsalltag eingesetzt werden kann. Besonders begeistern konnte dabei der Drohnenflugsimulator, bei dem in einem Windpark ein Feuer gelöscht werden musste.

Neben dem Doppeldeckerbus bot die THD außerdem in Vorträgen Einblicke in die moderne Gesundheitsversorgung. Dabei beleuchteten die Expertinnen und Experten neben der Digitalisierung die Einflüsse von Bewegung und Gesundheitskompetenzen auf eine bessere Versorgung sowie einfache lebensrettende Maßnahmen in Prävention und Notfallversorgung. Für Jubelmomente sorgten die THD-Teams am Sonntag bei der Ruderregatta. In allen drei Klassen – im Damen-, Herren- und Mixed-Achter – setzten sich die THD-Sportlerinnen und Sportler souverän gegen die der Universität Passau durch.

Am 19. Mai fand am Bezirksklinikum Mainkofen im Rahmen des EU-geförderten Projekts RENvolveIT (Regional Energy Networking – cross-sectional involvement through a modular interactive toolbox) gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) und den Regionalwerken ein Workshop statt. Das Ziel dieser und weiterer internationaler Veranstaltungen im gleichen Monat, war die Einbindung verschiedener Akteure in die Entwicklung einer Software-Toolbox, die zukünftig Energiegemeinschaften in ganz Europa unterstützen soll.

„Eine derartige, den gesamten Lebenszyklus von Energiegemeinschaften abdeckende Lösung, fehlt bislang auf dem europäischen Markt“, erklärte dazu Prof. Dr. Javier Valdes vom Technologie Campus Freyung der TH Deggendorf. Die Regionalwerke, Vorreiter bei der Entwicklung von Energiegemeinschaften auf kommunaler Ebene in Bayern, teilten im Workshop ihre umfangreiche Erfahrung und gaben strategische Einblicke, wie beispielsweise das Bezirksklinikum Mainkofen an Energiegemeinschaften teilnehmen und am Energiemarkt mitwirken könnte. Es wurde hervorgehoben, wie neue Marktregulierungen auch für das Bezirksklinikum Vorteile bringen und weitere Kommunen im Landkreis Deggendorf einbinden könnten.

Im Mittelpunkt des Treffens stand zunächst die Analyse der aktuellen Situation des Bezirksklinikums Mainkofen in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien, Gebäudesanierung und digitales Energiemanagement. Alle Erkenntnisse gingen direkt in die Weiterentwicklung der RENvolveIT-Toolbox ein. Mit dem Beispiel Mainkofen soll sichergestellt werden, dass der digitale Werkzeugkasten auch in komplexen Anwendungsumgebungen wie einem Krankenhaus praxisgerecht einsetzbar ist.

„Wir möchten eine Software entwickeln, die neue Energiegemeinschaften bei ihrer Orientierung unterstützt und etablierte bei ihrem Tagesgeschäft begleitet“, sagte Workshop-Leiterin Vladimíra Mašindová, Projektmanagerin bei Frank Bold, einem internationalen Expertenkonsortium. Neben der Optimierung von Energiequellen und deren Zuordnung zu passenden Verbrauchern solle die Software auch eine Art »Ampel« enthalten, die anzeige, wann es günstiger sei, Energie zu verbrauchen oder einzusparen.

Professor Valdes und die Forschungsgruppe Spatial AI der THD passen derzeit ein Simulationswerkzeug an, um effiziente und kostengünstige Energieszenarien speziell für das Bezirksklinikum zu modellieren. Dazu wird ein neues Modul entwickelt, das den Wärmebedarf basierend auf der Gebäudestruktur abschätzt, sowie ein Fernwärmesimulationsmodul, das in das bestehende Stromnetzmodell integriert wird. „Angepasst an die deutsche Gesetzeslage gibt es für Mainkofen drei zentrale Bedürfnisse“, so Valdes: „Ein zuverlässiges Tool zur Erstellung techno-ökonomischer Modelle, einen ein Echtzeitüberblick über die Energieflüsse im System sowie eine einheitliche und verständliche Informationsquelle.“

Projektinformationen

RENvolveIT integriert sechs digitale Werkzeuge zur Unterstützung der Energieplanung und des laufenden Betriebs. Der Co-Design-Prozess stellt sicher, dass die Werkzeuge an die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen angepasst sind – von Krankenhäusern über Kommunen bis hin zu Energiegemeinschaften – und in Pilotprojekten in den Niederlanden, Österreich, Tschechien und Deutschland weiterentwickelt werden. Das Projekt vereint 13 Partner aus vier Ländern und wird durch die CETPartnership im Rahmen der Joint Call 2023 sowie durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa der Europäischen Union (Förderkennzeichen 101069750) kofinanziert. Durch die Verbindung lokaler Einblicke mit internationaler Expertise soll RENvolveIT Energiegemeinschaften befähigen, grenzüberschreitend wirksame Werkzeuge einzusetzen.

Eine Energiegemeinschaft vereint Produzenten und Verbraucher von lokal erzeugtem, erneuerbarem Strom. Mitglieder können Kommunen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Landwirte, Unternehmer oder Privatpersonen sein. Gemeinsam bilden sie ein virtuelles Netzwerk zur gemeinschaftlichen Nutzung und Verteilung erneuerbarer Energien.

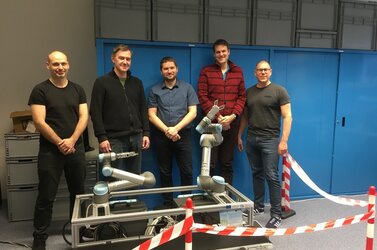

Die ersten Schritte für eine gelungene länderübergreifende Forschungspartnerschaft sind getan. Mitte Mai trafen sich die beteiligten Projektteilnehmer der Tschechischen Technischen Universität Prag (ČVUT) und der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) erstmals am Campus Freyung. Im Mittelpunkt stand das gemeinsame bayerisch-tschechische Projekt mit dem Titel „Situationswahrnehmung in der Robotik-Telemetrie mittels belastbarer Kommunikationstechnologie“. Ein Thema, das auf den ersten Blick wie aus einem Science-Fiction Roman klingt, jedoch sehr wichtige und konkrete Probleme in der Praxis zu lösen vermag.

Besonders in ländlichen und grenznahen Regionen fehlt es an stabiler zuverlässiger Netzabdeckung. Dies ist für die einzelne Person bestenfalls lästig, doch für moderne Einsatzteams, die mit Drohnen und Robotern arbeiten, die auf Echtzeitdaten angewiesen sind, kann dies schnell zu einem ernsten Problem werden. Heutzutage werden bereits vereinzelt Drohnen und Roboter bei riskanten Rettungseinsätzen oder im Katastrophenschutz eingesetzt. Kommt es jedoch zu einer größeren Naturkatastrophe, wie beispielsweise einem großen Waldbrand, kann die öffentliche Infrastruktur ausfallen, was den Rettungseinsatz mit Hilfe von Drohnen und Robotern behindern kann. Aus diesem Praxisproblem konkretisierte sich das Vorhaben der beiden Hochschulen, „eine flexible Lösung zu entwickeln, die unabhängig vom bestehenden Netz arbeitet“, so Markus Peterhansl beteiligter wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team von Prof. Dr. Wolfgang Dorner (THD) auf Nachfrage der Redaktion.

Gemeinsam mit der Tschechischen Technischen Hochschule will Professor Dorners Team mobile 5G-Netze konzipieren, die genau dort aufgebaut werden können, wo sie gerade gebraucht werden. Zugleich sollten sie so gestaltet sein, dass sie mit den bestehenden öffentlichen Netzen zusammenspielen können. Dies soll maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Das Gute an diesem Projekt ist, dass die mobilen 5G-Netze nicht nur für jene Notfalleinsätze sinnvoll sein können, sondern auch auf andere Bereiche gut übertragen werden können. So können sie beispielsweise unter anderem in der Landwirtschaft, wo Roboter große Felder überwachen, oder im Grenzschutz eingesetzt werden, bei dem mobile Systeme abgelegene Areale beobachten. Im Großen und Ganzen ginge es bei dem Projekt also darum, die Kommunikationswege zwischen Menschen und Maschinen zu verbessern und die Maschinen somit effizienter in menschliche Arbeitsabläufe integrieren zu können.

So nahtlos wie die Mensch-Maschine-Kommunikation eines Tages laufen soll, funktioniert glücklicherweise bereits die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Forschern der TH Deggendorf und der ČVUT Prag. „Jeder Projektpartner bringt eine ganz eigene Expertise mit ein und das ergänzt sich hervorragend“, so Peterhansl. Auf Seiten der ČVUT Prag besitze man das Know-how im Bereich Robotik, insbesondere bei mobilen Robotern mit hochentwickelten Sensorsystemen. Auf der anderen Seite sei man versiert im Aufbau moderner Kommunikationsnetze, vor allem privater 5G-Netze.

Das Projektteam der CTU in Prag, unter der Leitung von Prof. Ph.D Jan Faigl mit den Forschenden Jan Bayer, Jáchym Herynek und Bedřich Himmel, kümmere sich um die Entwicklung und Steuerung der Robotersysteme, während das Projektteam der THD unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Dorner und den Forschenden Markus Peterhansl und Simon Uhrmann den Aufbau der 5G-Infrastruktur vorantreiben. Darüber hinaus wird an der passenden Datenverarbeitung, der Integration alternativer Funktechnologien oder an Algorithmen zur Optimierung der Kommunikation geforscht.

Nach erfolgreicher Vollendung des Projekts am 31. Dezember 2026, erhoffen sich die Forscher ein gemeinsames Paper mit den Erkenntnissen ihres Forschungsprojektes veröffentlichen zu können und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen THD und ČVUT durch weitere Projekte ausbauen und vertiefen zu können.

Das Kickoff-Treffen am 11. Dezember 2024 in Berlin markiert den Start der Zusammenarbeit der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) und deren Partner im neuen internationalen Projekt RENvolveIT. Dieses steht für „Regional Energy Networking – cross-sectional involvement through a modular interactive toolbox“ und vereint dabei die Expertise aus den vier europäischen Ländern Deutschland, Österreich, Tschechische Republik und Niederlande. Hierbei treten neben Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Software- und Dienstleistungsunternehmen auch NGOs in einen Austausch, um ein kostenfreies Softwaretool für eine einfachere Realisierung und Administration von Energiegemeinschaften zu entwickeln.

Im Rahmen des Projekts RENvolveIT soll ein Werkzeugkasten aus verschiedenen Modulen erzeugt werden, welcher den Energiegemeinschaften die jeweils individuell benötigten Tools zur Verfügung stellt. Dadurch können zum Beispiel die Planung von Stromverbrauch und -erzeugung erleichtert werden. Unter Leitung von Prof. Dr. Javier Valdes betreut ein Geoinformatik-Team am Forschungsstandort Freyung der THD das Arbeitspaket, das sich auf die Entwicklung der Toolbox konzentriert. Gleichzeitig stellt das Team das sogenannte EnerplanET-Tool zur Verfügung, welches in dem bereits 2024 abgeschlossenen EU-Projekt CrossChargePoint weiterentwickelt wurde. Mit dem Konsortium teilen sie eine kostenlose Online-Version des Tools, welche die Modellierung von Energiesystemen ermöglicht. Das ist sehr nützlich, um den Energieverbrauch von Gebäuden als Ganzes zu ermitteln und kann zudem zur Modellierung von Verteilungsnetzen verwendet werden. „Dieses Projekt ermöglicht es uns, Hand in Hand mit führenden Arbeitsgruppen zu arbeiten. Die Lösung der Herausforderungen auf europäischer Ebene erfordert ein hohes Maß an Koordination zwischen den Akteuren und die Berücksichtigung vieler Besonderheiten der Regionen in gemeinsamen Ansätzen. Dies ist sehr schwierig, aber es ist das Konzept, nach dem wir gesucht haben, als wir EnerplanET ins Leben gerufen haben“ erklärt Prof. Dr. Valdes.

Die größten Herausforderungen, denen das Projekt und seine Partner in den nächsten drei Jahren gegenüberstehen werden, sind zum einen aus allen im Moment existierenden Modulen ein einheitliches System zu erschaffen und zum anderen die vielfältigen Vorgaben und Regelungen der verschiedenen EU-Ländern. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen der CETPartnership von Horizon Europe gefördert, wobei der in Deutschland erforschte Teil des Projekts zusätzlich durch eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt wird.

Am Donnerstag, den 08. August kamen die Partner des Projekts 5G in der Nationalparkregion (5GNPR) in Spiegelau zu dem Abschluss eines Teilbereichs des Projekts zusammen, in dem der Aufbau eines automatisierten Bus Shuttles für Touristen getestet wurde. Neben dem Technologie Campus (TC) Freyung, einem Forschungsstandort der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), welcher die Projektleitung inne hat, sind die Unternehmen Schiller Automatisierungstechnik, b-plus technologies, DBRegio und die Gemeinde Spiegelau an diesem Teilbereich beteiligt. Das Pilotprojekt soll wichtige Erkenntnisse über die Effizienz von autonomen Fahrzeugen in abgelegenen und naturbelassenen Gebieten liefern.

Das Projekt 5GNPR wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert und erforscht Anwendungen von 5G für verschiedene Einsatzszenarien in der ländlichen und waldreichen Mittelgebirgsregion rund um den Nationalpark Bayerischer Wald. Diese werden in touristisch geprägten Gemeinden wie Spiegelau getestet. Der Test des Aufbaus eines automatisieren Bus Shuttles deckt dabei die Projektsäule Mobilität und Verkehr ab. Die konkrete Teststrecke des Busses führte dabei vom P+R Parkplatz in Spiegelau zum Parkplatz „Gfäll“. Laut dem Projektkoordinator des TC Freyung, Sebastian Kohler, barg die Streckenbegebenheit hierbei einige Herausforderungen, die im Rahmen des Projekts gemeistert werden mussten. Zahlreiche Sensoren und Kameras, die am Bus angebracht wurden, sammelten und werteten Daten in Echtzeit aus, um eine sichere und präzise Navigation zu ermöglichen.

Die dabei erlangten Ergebnisse können anschließend als Modell für ähnliche Regionen weltweit dienen und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft leisten. „In Deutschland ist der Mangel an Fahrpersonal bereits sehr groß. Das automatisierte und in Zukunft auch das autonome Fahren kann dazu beitragen, diese Lücke künftig zu schließen. Die Erkenntnisse aus dem 5GNPR Projekt werden in neue und auch bereits laufende Projekte mit einfließen, um dem Ziel den ÖPNV durch Automatisierung zu stärken ein Stück näher zu kommen“, so Lars Abeler von DBRegio. Bernhard Pfeffer von b-plus technologies sieht zudem weiterführendes Potential in der im Projekt entstandenen Simulationslösung, welche Strecke, Bus und weitere Verkehrsteilnehmer virtuell abbildet. Damit könnten künftig verschiedene Auslastungsszenarien beleuchtet und das Verkehrs- und Besuchermanagement verbessert werden.

Die Installation von Hochwasser-Pegelsensoren der Firma Spekter in der Gemeinde Spiegelau am Donnerstag, den 25. Juli, markiert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Projekts 5G in der Nationalparkregion (5GNPR), welches vom Technologie Campus Freyung (TCF), einem Forschungsstandort der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), betreut wird. Neben der Firma Spekter fungiert auch die Gemeinde Spiegelau als ein wichtiger Projektpartner des TCF. Die Sensoren sollen künftig dabei helfen, präzise Vorhersagen über potenzielle Überflutungen nach Starkregen bereitzustellen.

In dem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Projekt 5GNPR wird erforscht, welche Anwendungsmöglichkeiten von 5G in ländlichen Gebieten bestehen. Im Rahmen des Projekts wird dabei das Potential des Aufbaus einer 5G-Infrastruktur in den vier Kernbereichen Tourismus, Forstwirtschaft, Rettungswesen und Smarte Kommunale Infrastruktur untersucht. Die Implementierung der Regensensoren deckt dabei den Bereich Monitoring, also Überwachung der kommunalen Infrastruktur ab. Die an zwei verschiedenen Stellen installierten Pegelsensoren sollen künftig kontinuierlich Daten über den Wasserstand sammeln und die Echtzeitdaten an eine zentrale Wetterstation im Feuerwehrhaus der Gemeinde Spiegelau senden. Dies geschieht anhand von Radartechnologie, welche die Wasseroberfläche des Flusses Schwarzach millimetergenau erfasst. Die in der Wetterstation gesammelten Daten werden anschließend mithilfe von 5G an die Server des Projektpartners Spekter weitergeleitet. In Kombination mit den vom Deutschen Wetterdienst generierten Daten werden so verlässliche Vorhersagen zu möglichen Überschwemmungsrisiken in der Nationalparkregion bereitgestellt. „Wir wünschen uns, dass der Sensor niemals so anschlägt, dass wir ein Problem haben. Aber falls sich wirklich einmal eines anbahnt wäre der Wunsch, dass uns der Sensor frühzeitig so informiert, dass wir die Vorkehrungen treffen können, damit kein Schaden an Menschen, Gebäuden oder Liegenschaften entsteht“ sagt Karlheinz Roth, Bürgermeister der Gemeinde Spiegelau.

Aus diesem System ergeben sich weitere Ziele für die Forschung. Zum einen könnte der Verkehr mithilfe von intelligenten Schildern schneller umgeleitet werden. Zum anderen wurde ebenfalls im Rahmen des Projekts 5GNPR ein autonomer Bus entwickelt, um den Tourismusverkehr zu erleichtern. Dieser könnte anhand einer Verknüpfung mit den Messdaten der Pegelsensoren erkennen, dass er seine programmierte Route nicht wie gewohnt fahren kann. Bürgermeister Karlheinz Roth begrüßt, dass zunehmend Hochschulforschung und Projekte, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch bei ihnen im ländlichen Raum stattfinden.

Die ILE Nationalparkgemeinden sollen digitaler werden - im Fokus steht die kommunale Verwaltung in den Bereichen Städtebau und Mobilität. Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) und Planungsbüros unterstützen die ILE-Gemeinden seit einigen Monaten dabei. Jetzt sind die Ideen der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Denn ihnen soll die Digitalisierungsinitiative zugute kommen.

Ein erster Workshop mit den Bürgermeistern und eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Bayerisch-Eisenstein, Lindberg, Frauenau, Spiegelau, St. Oswald-Riedlhütte und Neuschönau fand im April in Spiegelau statt. Es geht nun mit einzelnen Workshops in den sechs Gemeinden weiter. Der Erste findet am 4. Juli in Bayerisch Eisentstein statt. Zusammen mit interessierten Personen aus der Bevölkerung sollen die Bedingungen und Bedürfnisse vor Ort erarbeitet werden. Ihre Anregungen fließen direkt in das Projekt ein. Je Gemeinde ist ein Workshop geplant. Anmelden können sie sich per E-Mail an hana.elattar@th-deg.de mit dem Betreff „IDEK“ und dem Namen der Gemeinde.

Das Integrierte Digitale Entwicklungskonzept (IDEK) ist Teil der vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr initiierten Initiative ‚Smart Cities - Smart Regions Bayern‘. In dieser Initiative ist die Digitale Region Nationalparkgemeinden (DiRegioN) als eine der Modellregionen ausgewählt worden.

Beteiligungsprozesse sind in der Stadtentwicklung ein wohlbekanntes Instrument, um Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung des täglichen Lebensraumes teilhaben zu lassen. Auch in Schulen wird digitale Beteiligung in Zeiten von Corona ein immer größeres Thema. Dieses geht die Technische Hochschule Deggendorf (THD) mit dem Projekt „inSCHOOL – Digitale Beteiligungsprojekte mit PUBinPLAN in der Schule“ an.

Die digitale Plattform PUBinPLAN bietet Lösungen für Beteiligungsprozesse in Schulen und ermöglicht Schülerinnen und Schülern in einem digitalen Schonraum ganz nebenbei einen spielerischen Umgang mit neuen Kommunikationsmedien. Dazu fand kürzlich unter Leitung von Professor Dr. Roland Zink, Initiator der Plattform PUBinPLAN, und Christian Schläger, Leitung der Jugendförderung der Hans Lindner Stiftung, ein digitaler Workshop zur Nutzung von PUBinPLAN für Beteiligungsprozesse in Schulen statt. An dem Workshop nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Grundschulen über Mittelschulen bis Berufsschulen, wie auch des MINT-Teams der THD teil. In dem Workshop erklärte Prof. Dr. Roland Zink, wie PUPinPLAN funktioniert, stellte einige Projekte von Schulen vor und entwickelte mit den Teilnehmenden erste Projektideen für das kommende Schuljahr.

Gemeinsam mit der Hans Lindner Stiftung, die seit einiger Zeit eine Lehrerfortbildung zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung anbietet, dem Technologie Campus Freyung (TCF)

und dem Nachhaltigkeitslabor der THD, verortet am European Campus Rottal-Inn, möchte Prof. Dr. Roland Zink das Thema digitale Beteiligung an Schulen weiter vorantreiben. Im Schuljahr 2022 sind daher an verschiedenen Schulen der Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer digitale Beteiligungsprojekte zu den Themen Demokratie und Werteerziehung, digitale Medienkompetenz und Bildung für Nachhaltige Entwicklung geplant. Diese Themen sind aktueller denn je und das Projekt spricht mit den Themen genau die didaktischen Zielsetzungen von Schulen an. Für März 2022 ist in Kooperation mit der Hans Lindner Stiftung und dem Nachhaltigkeitslabor der THD eine Lehrerfortbildung für PUBinPLAN geplant, sodass im Sommerschuljahr die ersten Projektideen aus dem Workshop umgesetzt werden können. Als Pilotschulen für die Projekte im Frühjahr bzw. Sommer konnten schulartübergreifend Schulen gewonnen werden. Hierzu zählen die Don Bosco-Schule Passau (K-Schule), die Grundschule Moos, die Mittelschule Wallerfing, die Mittelschule St. Martin Deggendorf, die Realschule Plattling, das Gymnasium Eggenfelden, das Gymnasium Pfarrkirchen sowie das Staatliche Berufliche Schulzentrum Kelheim.

PUBinPLAN, ausgeschrieben Public in Spatial Planning supported by information and communication technology, ist eine digitale Beteiligungsplattform. Die Anwendung wurde in einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der THD gefördert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programmes FHprofUnt entwickelt. Seit 2017 steht PUBinPLAN auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Seitdem findet PUBinPLAN großen Anklang und bedient mittlerweile weitere Felder, wie digitale Beteiligung in der Planung, in der Wissenschaft und Forschung, im Bauwesen, in der Geschichtsdokumentation und auch in der Schule. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft fördert aktuell die anwendungsorientierte Evaluierung.

Forschende der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) verfolgen in einem neuen Projekt seit kurzem den Gedanken, Ladesäulen für E-Fahrzeuge mulitfunktional auszustatten und daraus einen Mehrwert für Nutzer, Städte, Gemeinden und Betreiber zu generieren. Klassische Ladesäulen für E-Fahrzeuge sieht man inzwischen häufig auf öffentlichen Flächen/Parkplätzen. Sie sind für jedermann zugängig. Auto einfach anschließen, bezahlen und aufladen bzw. tanken. Theoretisch könnten Ladesäulen aber mit viel mehr Funktionen als nur dem reinen Laden ausgestattet werden. Dies wird im Projekt mit dem Titel „CrossChargePoint“, das dem Technologie Campus Freyung zugeordnet ist, untersucht.

Zum Beispiel könnten dort, wo Ladesäulen installiert werden, zusätzliche Energiespeicher entstehen. Daraus ergeben sich viele Vorteile: Schwankende Anforderungen an das lokale Stromnetz könnten besser abgefangen werden. Die schnelle und gleichzeitige Aufladung mehrerer Elektrofahrzeuge ist möglich. Oder die Energie wird durch Elektrolyse und Power-to-Gas umgewandelt, so dass gas- oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge ebenfalls betankt werden können. Im Projekt „CrossChargePoint“ werden dabei die speziellen Anforderungen verschiedener Regionen durch unterschiedliche geografische, klimatische und wirtschaftliche Bedingungen berücksichtigt. Dies und die Entwicklung eines Prototyps, der in Zukunft mit nur wenigen Anpassungen in einem größeren Maßstab anwendbar sein soll, stellt die Hauptherausforderung des Projekts dar. Für das Projekt haben sich zehn Partner aus vier verschiedenen Ländern zusammengetan. Experten aus Israel, Österreich, Deutschland und der Schweiz, aus verschiedenen Unternehmen und Forschungsinstituten werden in den nächsten drei Jahren zusammen an der Entwicklung dieses Elektromobilitätsprojekts arbeiten. Das Team aus Freyung ist für die Entwicklung der Simulations- und Planungssoftware verantwortlich. Für die Planung und den Betrieb eines CrossChargePoints werden Bedingungen gesammelt und in das Simulations- und Optimierungstool integriert, das durch Eingabe der erforderlichen Daten die optimalen Standorte, Größen und Technologien - wie z. B. ein Energiemanagementsystem - für neue CrossChargePoints spezifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Entwicklung eines Plans, um den einfachen Energietransfer in andere Regionen mit unterschiedlich wirtschaftlichen, infrastrukturellen und geografischen Bedingungen zu ermöglichen. Für das Team des Technologie Campus in Freyung bietet dieses Projekt unter Leitung von Professor Dr. Javier Valdes eine großartige Chance, Themenfelder voranzutreiben, an denen schon in den letzten Jahren im Verkehrs- und Energiesektor gearbeitet wurde. Dazu hat Professor Dr. Wolfgang Dorner, der Leiter des Technologie Campus Freyung, ein Team mit umfassender Erfahrung durch die Entwicklung von Projekten wie Increase, Cross Energy oder e-Road aufgebaut. Gefördert wird das Projekt über das Programm Horizon 2020 der Europäischen Union.

Was haben nachhaltige Entwicklung und Innovation mit Künstlicher Intelligenz gemeinsam: Prof. Dr. Javier Valdes. Er ist der neue Experte für BigGeoData und Spatial AI an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD).

Prof. Valdes generiert Anwendungen für eine nachhaltige Entwicklung durch den Einsatz von BigGeoData. Was sich kompliziert anhört ist eigentlich ganz einfach: Durch Sammeln und Auswerten von Geodaten, also digitalen geografischen Daten, trägt Prof. Valdes zu Nachhaltigkeit bei. Da das Fachgebiet nicht immer geläufig ist, erklärt er es gerne anhand eines Beispiels. Durch das Sammeln von großen Datenmengen kann Valdes Rückschlüsse auf den Stromverbrauch und die Energieversorgung ziehen und Prognosen abgeben, wie die Nachfrage zu einem gewissen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein wird und wie der Energiebedarf bestmöglich gedeckt werden kann.

Dass moderne Technologie richtig genutzt die Bedürfnisse der Menschen und der Ökosysteme in denen wir leben gleichermaßen bedienen kann ist für Prof. Valdes einer der Gründe, die ihn in seiner Forschung antreiben. Ein großer Pluspunkt ist es außerdem, dass persönliche und berufliche Interessen in seinem Fachgebiet zusammenfließen. An der THD schätzt er besonders die Freiheit und Unterstützung bei der Entwicklung von Forschungsprojekten sowie den engen Kontakt zu den Studierenden, der an der THD über den Austausch in Seminaren und Vorlesungen hinaus geht. Eine besondere Bereicherung ist für ihn dabei die Beteiligung Studierender an Forschungsvorhaben in Form von Praktika oder Abschlussarbeiten. Seine Hauptaufgabe sieht Valdes daher auch darin, den Studierenden nicht nur die Theorie zu vermitteln, sondern sie auch mit der Forschungspraxis vertraut zu machen. Er sieht sich gerne als Vermittler, der die Arbeit der Studierenden auf eine zugängliche Art und Weise auf das lenkt, was sie interessiert, ohne dabei die wissenschaftliche Rigorosität aus den Augen zu verlieren.

An der Fakultät für Angewandte Informatik möchte er sich gerne an der Entwicklung der Fakultät beteiligen und neue Projekte für Studierende einführen, die mit der Nutzung von BigData zu tun haben. Besonders die Sichtbarkeit des Campus und der Arbeitsgruppe als spezialisiertes Zentrum auf internationaler Ebene im Bereich der Spatial AI liegen Prof. Valdes am Herzen. Ein Augenmerk liegt daher auf der Möglichkeit gemeinsam mit Unternehmen neue Geschäftskonzepte und Technologien zu entwickeln, die auf dem neuesten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt basieren, sowie attraktive Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung von lokalen und internationalen Talenten zu bieten.

Internationalität spielt eine tragende Rolle im Leben des gebürtigen Spaniers. Aufgewachsen in Madrid, orientierte er sich zum Studium ins europäische Ausland. Bevor er nach Freyung in die Forschung ging war er an Hochschulen in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland, was ihn nachhaltig prägte. Die drei Jahre an der Universität Ferrara in Italien haben Valdes besonders beeindruckt. In einer kleinen Stadt gelegen, aber mit Professoren von großem Format, international gut vernetzt und einer starken Verbindung zur Stadt und ihren Bewohnern. Gerade die Arbeit im internationalen Umfeld haben ihm gezeigt, wie viele verschiedene Herangehensweisen es gibt und wie unterschiedliche Perspektiven, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen, am Ende trotzdem zum Ziel führen.

Auch wenn er international viel herum gekommen ist und schon seit Jahren nicht mehr in Spanien wohnt, so hat er sich doch seinen mediterranen Charakter bewahrt. Fokussiert auf das Wesentliche bringt er viel voran, wobei sein Büro dafür manchmal im Chaos versinkt. Trotz südländischem Temperament genießt er auch die bayerische Gemütlichkeit. Nach der Arbeit entspannt er gerne mit Freunden im Biergarten. Außerdem liebt er Filme, wobei er eine Schwäche für Science Fiction hat und spielt seit seiner Jugend leidenschaftlich gerne Rugby.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) hat Verstärkung für die Lehre und Forschung auf dem Gebiet Bionik gefunden. Seit 1. März vertritt Dr. Kristina Wanieck die Professur mit dem Schwerpunkt „Bionik und Innovation“. 2009 hat sie begonnen, den Forschungsbereich Bionik am Technologie Campus Freyung aufzubauen und sich dabei zu einer international anerkannten Wissenschaftspersönlichkeit entwickelt. Ihr Wissen und ihre Erfahrung will sie nun als Professorin in neue Projekte einbringen, die Forschung an der THD ausbauen und Studierenden das richtige Anwenderwissen vermitteln.

Bionik bedeutet, Wissen aus der Biologie zu nutzen, um praktische und oft technische Probleme zu lösen. Zu Beginn von Kristina Waniecks Tätigkeit am Technologie Campus Freyung stand die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft im Vordergrund und es wurde an einem regionalen Bionik-Netzwerk gearbeitet. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wurde bald eine Forschungslücke entdeckt und die studierte Biologin begann ihre Doktorarbeit in Kooperation mit der TU München. Während ihrer Promotion hat sie sich auf die methodische Vorgehensweise der Bionik konzentriert: „Ich wollte mit meiner Arbeit erreichen, dass die Bionik im Alltag von Unternehmen ankommt und so leicht einzusetzen ist, dass sie messbare Erfolge bewirkt.“ 2019 gehörte sie aufgrund dieses Ansatzes zu rund 25 Experten, die von der NASA nach Cleveland, Ohio eingeladen wurde. Zwei Tage arbeitete die Expertengruppe zusammen daran, der Bionik eine stärkere Bedeutung in der Anwendung zu geben. „Fast jeder, den ich in den letzten Jahren international treffen und kennenlernen durfte, trägt einen wichtigen Baustein zum Gesamtbild der Bionik bei. Insofern ist es diese Zusammenarbeit mit vielen interessanten Kollegen, die mich antreibt“, sagt Kristina Wanieck. Weitere Fachkollegen traf sie als Gastwissenschaftlerin in Frankreich und Kanada. Ebenso im Rahmen ihrer Tätigkeit im internationalen Standardisierungsverfahren für Bionik oder im VDI-Gremium zur Bionik.

Für ihre Zeit als Professorin wünscht sie sich, dass ihre Arbeit zu erfolgreichen Projekten und Publikationen führt und damit auch der Ruf der THD nach außen gestärkt wird. Die Lehre möchte sie mit viel Begeisterung und Freude angehen und den Studierenden so viel Erfahrung und Wissen wie möglich vermitteln: „Wenn ich Bionik lehre, dann sollen die Studierenden eine Zusatzqualifikation erhalten, die sie später in der Praxis anwenden können.“ Seit ihrer Initativbewerbung am Technologie Campus Freyung vor über 10 Jahren hat ein Schritt den anderen ergeben. Ihren Beruf lebt Kristina Wanieck mit Hingabe und plant, noch viele ihrer Visionen wahr werden zu lassen. Lustigen und erfüllenden Ausgleich findet die Zweifach-Mama bei ihrer Familie, außerdem beim Joggen und Yoga.

Wildunfälle enden für Tiere sehr häufig tödlich, während die meisten daran beteiligten VerkehrsteilnehmerInnen mit einem Schrecken und einem Sachschaden am Fahrzeug davonkommen. Aufwand, den Versicherungsschaden zu melden ist es trotzdem und gleichzeitig hat nicht nur die Tierwelt, sondern auch der Jäger Verluste zu vermelden. Was also tun, damit es erst gar nicht zu so einem Unfall kommt? Dieser Fragestellung ist ein Forschungsteam am Technologie Campus Freyung zusammen mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem Nationalpark Bayerischer Wald gemeinsam mit der wuidi GmbH nachgegangen. Sie haben in den letzten drei Jahren im Rahmen des Projektes WilDa Algorithmen und Modelle entwickelt, die es mittels Künstlicher Intelligenz ermöglichen, Wildunfälle vorherzusagen. Durch diese Methoden des Maschinellen Lernens kann für die VerkehrsteilnehmerInnen berechnet werden, ob zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Straßenabschnitt ein Risiko für einen Wildunfall besteht. Diese Algorithmen wurden mit den bekannten Unfällen auf Bayerns Straßen der letzten zehn Jahre angelernt und mit verschiedenen räumlichen und zeitlichen Verkehrs-, Unfall- und Umweltdaten ergänzt. Verschiedene Muster für ein erhöhtes Unfallrisiko wurden erkannt, die dann als Eingangsdaten für das maschinelle Lernverfahren genutzt wurden. Gerade die Datenvorbereitung war dabei aufwändiger als zunächst angenommen, da manche Informationen nicht genau nach Standort erfasst sind. Beispiele dafür sind Barrieren in Form von Zäunen oder Leitplanken. Mit Hilfe von vorhandenen Kamerabefahrungen der Bayerischen Obersten Baubehörde wurde durch Deep Learning Methoden und der Verfahren der Geoinformatik eine verortete Infrastrukturdokumentation geschaffen. Diese konnte mit vielen anderen Eingangsdaten für den Lernalgorithmus verwendet werden. Welchen Einfluss sie auf das Wildunfallrisiko haben können, haben die Analysen der Freyunger Forscher für ihr Testgebiet gezeigt. Auch die Nähe zum Wald in Kombination mit zeitlichen Aspekten, wie Sonnenstand, aber auch die Breite der Straße waren Faktoren, die das Unfallrisiko entscheidend beeinflussen. Auf Bundes- und Staatsstraßen geschehen im Verhältnis zur Straßenlänge die meisten Unfälle, dort ist das Risiko also höher. Einzelne Einflussfaktoren sind weniger für eine gute Vorhersage der Unfälle entscheidend, sondern die Kombination aller Verkehrs-, Unfalls-, Wetter- und Landnutzungsdaten, mit denen die Algorithmen trainiert und getestet wurden. Damit ist ein sinnvoller Schritt getan, um Verkehrsteilnehmer gezielt zu warnen. Der Ideengeber, die wuidi GmbH hat dafür eine Wildwarn-App entwickelt. Die App kann auf jedem Smartphone installiert werden. Der Autofahrer wird während der Autofahrt bei einem hohen Unfallrisiko rein akustisch gewarnt. In Zukunft soll der Warnalgorithmus auch auf andere Bundesländer Deutschlands angewandt werden. Auf lange Sicht hat das Team eine europaweite Vorhersage in integrierten Navigationsgeräten zum Ziel. Gefördert wurde das Projekt WilDa durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Über das Förderprogramm mFUND wurden insgesamt 1,1 Mio. Euro für die Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt.

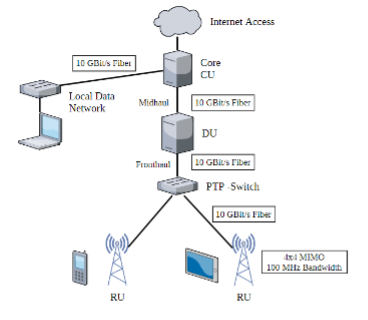

5G steht für die „fünfte Generation des Mobilfunks“ und ist die Weiterentwicklung des existierenden 4G Mobilfunknetzes. 5G bietet neue Ansätze der Informations- und Datenübertragung, unter anderem für die Erhöhung der Bandbreite und die Verringerung von Latenzzeiten, sodass die Datenübertragung verzögerungsfreier und schneller wird. Dadurch ermöglicht 5G viele neue Anwendungszwecke, z. B. im Industriebereich für die Kommunikation von Maschinen, im Gesundheitssektor für Telemedizinanwendungen, der öffentlichen Verwaltung, der Mobilität, wie für autonomes Fahren, oder im Infrastrukturmanagement.

5G benötigt noch weitere Forschung, um diese neuen Einsatzfelder zu definieren und 5G optimal nutzen zu können. Unter der Leitung des Technologie Campus Freyung werden daher an den Hochschulstandorten Freyung, Cham und Deggendorf sogenannte Campusnetze als Versuchsnetze für 5G-Anwendungen errichtet. Diese bieten in einem eng abgesteckten Bereich unter Einhaltung sämtlicher Richtlinien die Möglichkeit, unter komplett eigener Verwaltung 5G-Funkzellen zu betreiben. Diese stehen dann für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Zudem wird am Technologie Campus Freyung im Rahmen des Projektes modernes Mess- und Testequipment für 5G-Anwendungen aufgebaut. Dieses steht dann für Kooperationen mit Unternehmen sowie als Basisinfrastruktur für weitergehende Forschungsvorhaben im nationalen und internationalen Rahmen zur Verfügung Entsprechende Versuchsumgebungen sind bisher nur an großen Forschungsinstituten und Universitäten in Ballungszentren verfügbar. Mit dem Aufbau der Infrastruktur in Freyung, können regionale Unternehmen und Startups an die neue Technologie herangeführt werden, damit diese frühzeitig von den Potentialen von 5G profitieren können. Der Aufbau der Infrastruktur im Projekt „Grenzland 5G“ wird bis Februar 2021 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms FH Invest 2020 mit 913.000 Euro gefördert.

Zivile Drohnen werden mittlerweile für vielfältige Anwendungen benutzt und sind darüber hinaus zu einem beliebten Hobby geworden. Sie können aber auch zur Gefahr werden, wenn sie missbräuchlich verwendet werden. So kann es zu Schäden durch Abstürze kommen, Flugverbotszonen können unbewusst missachtet werden oder Drohnen können vorsätzlich für Straftaten verwendet werden.

Um diesen Gefahren zu begegnen, ist am Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf in den vergangenen drei Jahren das Forschungsprojekt ArGUS durchgeführt worden. Das Akronym steht für ein Assistenzsystem zur situationsbewussten Abwehr von Gefahren durch UAS (Unmanned Aerial Systems, englisch für unbemannte Flugsysteme). Das Kooperationsprojekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit" mit insgesamt 1,9 Mio. € gefördert. Neben dem Technologie Campus waren auch das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe, die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Verband für Sicherheitstechnik (VfS) das European Aviation Security Center (EASC) sowie die beiden Industrieunternehmen Securiton GmbH und Atos Information Technology GmbH Teil des Projektkonsortiums. Zudem waren das Bayerische Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt, der private Sicherheitsdienstleister Power Personen-Objekt-Werkschutz GmbH sowie der Flughafen Frankfurt als assoziierte Partner am Projekt beteiligt.

Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Assistenzsystems, das in der Lage ist Drohnen frühzeitig zu detektieren und zu klassifizieren sowie eine Lage- und Risikobewertung durchzuführen. Solch eine Situationsanalyse ist ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn es um den Schutz von Menschen und Infrastruktur geht. Dabei werden alle verfügbaren Informationen berücksichtigt und es können rechtlich abgesicherte Handlungsvorschläge für Gegenmaßnahmen generiert werden. Dadurch können z.B. Einsatzkräfte eine potenzielle Bedrohung sehr früh erkennen, die Auswirkungen abschätzen und nach kurzer Reaktionszeit zu einer bestmöglichen Entscheidung hinsichtlich geeigneter Gegenmaßnahmen gelangen. Während der Projektlaufzeit wurden mehrere Tests der Komponenten unter realitätsnahen Bedingungen, beispielsweise im Hamburger Volksparkstadion, der Paderborner Benteler-Arena und am Flughafen Frankfurt-Hahn durchgeführt.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) hat sich im Projekt mit der Detektion und Analyse der Kommunikation zwischen Drohne und Bodenstation befasst. Dafür wurden Sensorsysteme entwickelt, die Signale der Drohnen erfassen und auswerten können. Die Funkverbindung zwischen einer Drohne und der Bodenstation wird direkt beim Einschalten der Geräte aufgebaut. Dadurch ist es möglich, Funksignale einer Drohne im Idealfall bereits vor deren Start zu identifizieren. Der so gewonnene Zeitvorteil gegenüber anderen Detektionsverfahren, wie zum Beispiel Radar, gibt Einsatzkräften mehr Reaktionszeit und kann im Ernstfall essenziell sein. Neben der frühzeitigen Detektion einer Drohne liefert das entwickelte System auch hilfreiche Informationen über die noch vorhandene Reichweite und mögliche Wegpunkte einer identifizierten Drohne. Dem Assistenzsystem kann somit noch vor dem Abheben die Präsenz und Flugroute einer Drohne übermittelt werden.

Die ursprünglich am Flughafen Frankfurt-Hahn geplante Abschlussveranstaltung mit Live-Demonstrationen des ArGUS-Systems konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden die Projektergebnisse im Juni 2020 im Rahmen eines digitalen Abschlussevents vor Behörden- und Industrievertretern präsentiert.

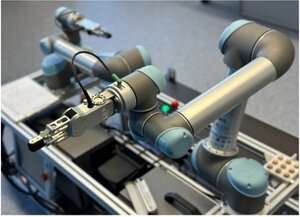

Die Stromversorgung ist immer mehr eine Mischung verschiedener Energiequellen, insbesondere seit der Anteil von erneuerbaren Energien zunehmend wächst. Dadurch entstehen im Tagesverlauf teilweise unvorhergesehene Lastspitzen oder auch Bedarfslücken, die dem Stromnetz eine hohe Dynamik und Flexibilität abverlangen. Damit ein heutiges Stromnetz unter diesen Voraussetzungen nachhaltig, stabil und intelligent agieren kann, benötigt es eine sehr komplexe Infrastruktur, das so genannte Smart Grid. Neue Technologien, wie eine dynamische Laststeuerung, versuchen dabei Angebot und Nachfrage effizient aufeinander abzustimmen. Am Technologie Campus Freyung beschäftigte sich das Projekt „Smart Grid Technologien für ländliche Gebiete und KMUs“ mit dem Thema „Intelligentes Stromnetz der Zukunft“. Das Hauptforschungsgebiet war dabei die dynamische Laststeuerung. Diese soll es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erleichtern, neue Prozesse bei sich umzusetzen und somit Energiekosten zu senken. Im Projekt arbeiteten die Universität Budweis in Tschechien mit dem Technologie Campus Freyung als Projektpartner zusammen. Die beiden Hochschulstandorte haben ein gemeinsames grenzübergreifendes Labor aufgebaut, das die Simulation eines typischen Industrie 4.0-Unternehmens mit einem intelligenten Stromnetz ermöglicht. In Freyung steht dazu eine Industrie 4.0-Roboteranlage, die als „digitaler Zwilling“ in die Stromnetz-Simulation am Standort Budweis integriert werden kann. Eine intelligente Strommessung ermöglicht beispielsweise eine Reaktion auf eine gerade geringe Auslastung von Maschinen in der Fabriksimulation oder auch auf Lastspitzen. Dazu werden die realen Energieverbrauchsdaten der Industrie 4.0-Anlage in Freyung an die Netzsimulation in Budweis gesendet und fließen dort mit in die Berechnungen ein. Ebenso kann auf die Verbrauchsempfehlungen anhand aktuell verfügbarer Energie durch die Simulation reagiert werden, wodurch sich der Energieverbrauch der Maschinen anpassen lässt. Das gemeinsam aufgebaute Labor steht weiterhin für Kooperationen mit Unternehmen sowie für Forschung und Lehre zur Verfügung. Für KMU ist eine Simulation mit individuellen Industrie-Prozessen möglich. Die erhobenen Stromdaten können beispielsweise auch für weitere Berechnungen im Hinblick auf eine vorausschauende Wartung von Industrie 4.0-Anlagen in KMUs verwendet werden. Das Kooperationsprojekt „Smart Grid – Technologien für ländliche Gebiete und KMUs“ wurde durch die Europäische Union „Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014-2020 (Interreg V)“, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit einer Summe von rund 750 000 Euro innerhalb einer Projektlaufzeit von drei Jahren gefördert und am 31. März 2020 erfolgreich abgeschlossen.

2009 wurde der Technologie Campus Freyung eröffnet und war damit Teil der Technologieregion Bayerischer Wald. Die Vision der Technischen Hochschule Deggendorf war es, die ländliche und touristisch geprägte Region des Bayerischen Waldes durch Wissenschaft und Forschung in ihrer Innovationskraft zu stärken. Und das im engen Zusammenspiel von Wirtschaft und Hochschule. Für diese Vision erhielt die Technische Hochschule Deggendorf 2010 den Bayerischen Gründerpreis und heute, zehn Jahre später, ist diese Vision zur Realität geworden. Der Technologie Campus Freyung beschäftigt 29 Mitarbeiter und 4 Professoren. Die Forschung konzentriert sich auf die Bereiche Angewandte Informatik und Bionik, sodass Themen wie Energiewende, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder nachhaltige und umweltschonende Innovation bearbeitet werden. In zahlreichen Projekten und internationalen Kooperationen tragen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse in die ganze Welt und beteiligen sich an aktuellen Entwicklungen. Insbesondere ist der Technologie Campus auch ein Impulsgeber für die Region, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen betonte: „Der Technologiecampus Freyung der TH Deggendorf zählt zu den Pionieren unserer Technologietransferzentren und steht mustergültig für den Erfolg unserer Regionalisierungsstrategie. Hier wird deutlich, welche wertvollen Synergieeffekte sich durch die anwendungsorientierte Forschung für die Hochschule und Unternehmen ergeben können. Mit ihrer gezielt auf die Wirtschaftsstruktur der Region abgestimmten Ausrichtung sind Technologietransferzentren wie der TC Freyung starke Innovationsmotoren. Sie gestalten den Fortschritt vor Ort maßgeblich mit.“ Auch die anderen Ehrengäste des Festaktes, Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Sperber, Landrat Sebastian Gruber, Bürgermeister der Stadt Freyung, Dr. Olaf Heinrich und Campusleiter Prof. Dr. Wolfgang Dorner fanden in Ihren Ansprachen ähnliche Worte und zeigten sich mehr als zufrieden mit der Entwicklung in Freyung.

Forschung und Technologie für das Wohl aller, steht an der Auffahrt zum Glenn Research Center der NASA in Cleveland, Ohio. Anfang September hat eine Forschungsgruppe dort rund 25 Experten eingeladen, um gemeinsam die Bionik als Methodik weiterzuentwickeln. Wissenschaftler und Industrievertreter aus den USA und Kanada nahmen teil, und mit Kristina Wanieck von der Arbeitsgruppe Bionik war auch der Technologie Campus Freyung vertreten. Bionik ist die Verbindung aus Biologie und Technik, bei der man versucht, von Vorbildern aus der Biologie für technische und praktische Probleme zu lernen. „Man bekommt nicht jeden Tag eine persönliche Einladung von einer Institution wie der NASA. Ich war zunächst überrascht und habe mich dann sehr gefreut, zu dem ausgewählten Kreis zu zählen“, beschreibt Kristina Wanieck ihren ersten Eindruck, als die E-Mail im Postfach einging. Seit zehn Jahren arbeitet sie am Technologie Campus Freyung und hat dort die Arbeitsgruppe Bionik mit aufgebaut. Zu Beginn ihrer Tätigkeit stand die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft im Vordergrund und es wurde an einem regionalen Bionik-Netzwerk gearbeitet. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wurde bald eine Forschungslücke entdeckt und Wanieck begann ihre Doktorarbeit in Kooperation mit der TU München. Während ihrer Promotion hat sie sich auf die methodische Vorgehensweise der Bionik konzentriert: „Ich wollte mit meiner Arbeit erreichen, dass die Bionik im Alltag von Unternehmen ankommt und so leicht einzusetzen ist, dass sie messbare Erfolge bewirkt. Einen ersten Schritt in diese Richtung konnten ich mit meiner Arbeit gehen, dank der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen an der Hochschule und mit unseren internationalen Kooperationen. Es liegt aber noch einiges vor uns.“ Bei dem Treffen in den USA hatte Wanieck auch die Chance, die Arbeit aus Freyung in einem Vortrag vorzustellen und auf aktuelle Projekte hinzuweisen, wie den vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanzierten Projektverbund BayBionik. „Die Resonanz auf unsere Arbeit war enorm positiv. Uns war gar nicht bewusst, dass die Ergebnisse, die wir in den letzten zwei Jahren veröffentlicht haben, in Amerika auf solche Beachtung und Wertschätzung gestoßen sind und für einige der anwesenden Teilnehmer richtungsweisend waren“, beschreibt Wanieck das Feedback auf die Arbeit aus Freyung. Zusammen mit den verschiedenen Wissenschaftlern und Vertretern der Wirtschaft hat Wanieck bei dem gemeinsamen Treffen zwei Tage lang daran gearbeitet, wie die Bionik eine stärkere Bedeutung in der Anwendung erhält. Genau damit beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Bionik in Freyung schon seit vielen Jahren und arbeitet für und mit der Wirtschaft daran, bionische Arbeitsmethoden praxisnäher zu gestalten. "Das Potenzial der Bionik ist sehr gut bekannt. Nur fehlt es bisher an einer breiten Akzeptanz und Umsetzung dieser Zukunftsdisziplin. Uns war schon immer klar, dass wir das nur in internationaler Zusammenarbeit erreichen können. Umso mehr freut es uns, dass die NASA uns eine solche Plattform zum Austausch geboten hat“, fasst Wanieck die Bedeutung des Treffens zusammen. Die ersten Folgeprojekte sind bereits in der Planung und das Treffen ist ein Meilenstein für die weitere Arbeit in Freyung.

TC Freyung koordiniert neuen bayerischen Projektverbund zum Thema Bionik

Der Schutz der Umwelt wird immer wichtiger. Der neue bayerische Projektverbund „BayBionik – Von der Natur zur Technik“ erforscht, wie biologische Vorbilder für technische Innovation genutzt werden können und entwickelt Produkte umweltschonend und nach dem Vorbild der Natur. Fünf bayerische Hochschulen und Universitäten bündeln ihre Kompetenzen in diesem Verbund. Der Technologie Campus Freyung, Teil der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), hat die Koordination des neuen Projektverbunds inne.

„Für alle beteiligten Projektpartner ist „BayBionik“ eine große Chance. Wir können durch die Forschung aktiv zum technischen Umweltschutz beitragen, indem innovative Produkte und Prozesse entwickelt werden. Und wir können im Projektverbund gemeinsam daran arbeiten, die Bionik stärker auf den Umweltschutz auszurichten und damit langfristig zu ihrem Erfolg als nachhaltige Innovationsstrategie beitragen“, fasst Kristina Wanieck vom TC Freyung die Bedeutung von „BayBionk“ zusammen. Sie und ihre Kollegin Kirsten Wommer koordinieren den Projektverbund. Wommer hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit in der Bionik hervor: „Von der Biologie für Technik zu lernen, erfordert interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Deshalb motivieren wir unsere Projektpartner, aktiv Synergien zu nutzen“, erklärt Wommer.

Ziel des Projektverbundes ist es, technische Produkte durch das Lernen von der Natur umweltverträglich herzustellen und damit unter anderem Ressourcen zu schonen, Verschmutzungen der Umwelt einzudämmen und Energie in Produktionsprozessen einzusparen. Die Schwerpunkte von „BayBionk“ sind selbstreinigende, nachhaltige Oberflächen und intelligente, ressourceneffiziente Systeme. Es sollen leicht zu reinigende Oberflächen für die Automobilbranche, Antihaft-Beschichtungen für Schiffe oder auch neue Materialien wie Biokeramik umweltschonend entwickelt werden. Auch energieeffizientere Maschinen sowie neuartige „Glasfaserkabel“ aus umweltfreundlichen, ungiftigen und biologisch abbaubaren Substanzen werden im Projektverbund erforscht und hergestellt. Das Besucherzentrum Bionicum im Tiergarten Nürnberg begleitet die Projekte und macht die Bionik-Forschung für die Öffentlichkeit erlebbar.

Am Projektverbund beteiligt sind neben der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), das Bionicum Nürnberg, die Universität Bayreuth, die Technische Universität München am Standort Straubing (TUM Straubing) und die Technische Hochschule Nürnberg (TH Nürnberg). Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziert im Rahmen des Verbunds sechs Forschungsprojekte sowie ein Koordinierungs- und ein Begleitvorhaben mit rund 1,8 Millionen Euro.

Bild: Kirsten Wommer (l.) und Kristina Wanieck (r.) vom Technologie Campus Freyung koordinieren den Projektverbund BayBionik.

Der Bayerisch-Böhmische Grenzraum ist mit seinen weiten Naturflächen und den historischen Kulturstätten und Baudenkmälern eine reizvolle Region für das Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“. In dem Projekt geht es darum, diese Kulturgüter zu bewahren und in der modernen Zeit erlebbar zu machen. Dazu wird bis Ende September 2019 in dem Projekt, an dem der Technologie Campus Freyung beteiligt ist, eine App fürs Handy entwickelt. Die App präsentiert u.a. Wissenswertes zu den Denkmälern digital neu aufbereitet und anschaulich. Nun können diese historischen Schätze aber auch real erlebt werden: Zwischen dem 9. und 30. Juli 2019 werden im Haus der Europaregion Donau-Moldau in Freyung die gedruckten 3D-Modelle der Kulturgüter in einer Ausstellung präsentiert. Am 09. Juli wird die Projektleiterin vom Technologie Campus Freyung, Frau Dr. Mariann Juha, vor Ort sein und die Ausstellung eröffnen. „Die Ausstellung zeigt, was heute technisch alles möglich ist, um historische Kultur zu bewahren und aufzuwerten. So präsentiert die Ausstellung Jahrhunderte alte Objekte als 3D-Modelle und sie zeigt, wie diese Modelle in die technischen Medien von heute eingebunden sind. Das ist mehr als spannend und sollte man gesehen haben“, fasst Dr. Juha die Bedeutung der Ausstellung zusammen. Die Technische Hochschule Deggendorf am Standort Freyung hat in den letzten knapp drei Jahren zusammen mit der Westböhmischen Universität Pilsen und der gemeinnützigen Gesellschaft Uhlava an diesem Projekt gearbeitet. Neben der App als Reiseführer und einem Buch rundet die Ausstellung nun die erzielten Ergebnisse ab. Nach ihrem Gastauftritt in Freyung wird die Ausstellung im Grenzraum wandern, bevor sie dann im Herbst in der Bayerischen Repräsentanz in Prag ankommen wird. Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union Ziel ETZ Freistaat Bayern –Tschechische Republik 2014 –2020 (Interreg V) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Projekt am Technologie Campus Freyung startet Umfrage zu Erfahrungen von Vekehrsteilnehmern

Alle zwei Minuten ereignet sich in Deutschland ein Wildunfall. Zu Dämmerungszeiten und nachts ist die Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem Wildtier besonders hoch. Deshalb hat es sich der Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf mit dem Forschungsprojekt WilDa zur Aufgabe gemacht, die auslösenden Faktoren von Wildunfällen zu untersuchen. WilDa steht für „dynamische Wildunfallwarnung unter Verwendung heterogener Verkehrs- , Unfall-, und Umweltdaten sowie Big Data Ansätze“.

Gefördert wird das Projekt über das mFUND-Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit insgesamt 1,1 Mio Euro. Zu den Partnern zählen unter anderem der Nationalpark Bayerischer Wald und die wuidi GmbH. Zusammen wird an einem geeigneten Informationssystem gearbeitet und es werden Faktoren bestimmt, die Wildunfälle beeinflussen. Basierend auf diesen Faktoren wird das Unfallrisiko räumlich und zeitlich berechnet sowie Gefahrenschwerpunkte auf den Straßen identifiziert. Somit sollen stark unfallgefährdete Stellen künftig prognostiziert werden können. Ideengeber und einer der Projektpartner ist die wuidi GmbH mit ihrer Wildwarner-App, die basierend auf polizeilichen Unfallstatistiken die Nutzer vor einem erhöhten Wildwechsel auf den Straßen warnt. Im Falle eines Wildunfalls bietet sie ihren Nutzern außerdem einen Wildunfall-Service.

Das Projekt WilDa ist nun ins letzte Projektjahr gestartet. Aktuell wird im Rahmen des Projekts eine Umfrage zum Thema „Wildunfallwarnung und Navigationseinsatz im Auto“ durchgeführt, damit die Forschungsergebnisse den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer entsprechend verwertet werden können. Jeder Interessierte kann durch Teilnahme an der Umfrage seine Erfahrungen mit Wildunfällen teilen und somit dazu beitragen, die Anzahl zukünftiger Wildunfälle zu verringern. Die Umfrage ist über die Webseite des Technologie Campus Freyung (www.tc-freyung.th-deg.de) erreichbar und für drei Wochen aktiv.

Das Bild zeigt von links PD Dr. Marco Heurich und Dr. Christian Hoermann vom Nationalpark Bayerischer Wald, Dr. Peter Hofmann, Alexander Faschingbauer, Prof. Dr. Wolfgang Dorner und Raphaela Pagany vom Technologie Campus Freyung sowie Alexander Böckl und Alfons Weinzierl von der wuidi GmbH. Über den QR-Code gelangt man direkt zur Umfrage.

Grenzüberschreitendes Projekt vernetzt Akteure entlang der Donau

Freyung. Die Region rund um die Donau bietet ein immenses Potenzial für erneuerbare Energien in Form von Biomasse. Für die Erforschung, die Bekanntmachung und die Nutzung dieses Potenzials haben sich Projektpartner aus ganz Europa zusammengeschlossen: das Projekt ENERGY BARGE vereint 15 Partner aus Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei und Ungarn, die zusammen daran arbeiten, den Transport von Biomasse über die Donau zu stärken.

Potenzials haben sich Projektpartner aus ganz Europa zusammengeschlossen: das Projekt ENERGY BARGE vereint 15 Partner aus Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei und Ungarn, die zusammen daran arbeiten, den Transport von Biomasse über die Donau zu stärken.

Für Deutschland sind neben der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. als Lead-Partner auch der Technologie Campus Freyung sowie der BioCampus in Straubing im Konsortium vertreten. Hier finden wichtige Projektarbeiten statt, die zu einer stärkeren Internetpräsenz des Donau-Raums beitragen. „Der Transport über die Donau ist kosteneffizient und umweltfreundlicher im Vergleich zu einem Transport auf den Straßen, welche dadurch zusätzlich entlastet würden. Wir möchten Firmen für den Transport auf der Donau begeistern und ihnen gleichzeitig zeigen, wo sie Häfen und Kooperationspartner entlang der Transportkette finden“, beschreibt Anne Weinfurtner vom Technologie Campus Freyung die Bedeutung des Projektes. Im Projekt wird besonderer Wert darauf gelegt, die Energiesicherheit und – effizienz in den Ländern entlang der Donau zu erhöhen. Dazu vernetzt es alle wichtigen Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Biomasse-Firmen, Donau-Häfen sowie relevante öffentliche Einrichtungen und politische Akteure. Ein wichtiges Treffen aller beteiligten und interessierten Akteure fand kürzlich in Bukarest statt. Bei einer zweitägigen Konferenz wurde das Projekt in Rumänien vorgestellt, die Partner haben das weitere Vorgehen festgelegt und interessierte Firmen konnten sich über den eigenen Nutzen informieren. Aus Freyung stellten Prof. Dr. Wolfgang Dorner und Projektmitarbeiterin Anne Weinfurtner die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Kernziel der Arbeit am Technologie Campus Freyung ist die Internetpräsenz von Firmen und Logistikpartnern entlang der Donau in den teilnehmenden Ländern technisch umzusetzen. Dazu können sich interessierte Firmen kostenlos auf der Webseite registrieren und präsentieren lassen. Die Arbeit an der Webseite ist aktuell die wichtigste Aufgabe am Technologie Campus Freyung, sodass die Webseite baldmöglichst erreichbar ist. „Die Konferenz hat gezeigt, wie wichtig das Projekt für die Donau-Region ist und wieviel Potenzial noch genutzt werden kann. Es wird Zeit, dass sich die Akteure und Firmen am Markt kennen und vernetzen, um wichtige Partner zu finden. Dafür arbeiten wir in dem Projekt“, fasst Frau Weinfurtner ihre Arbeit zusammen. Das Projekt wird durch das Interreg Danube Transnational Programme gefördert und läuft noch bis Sommer 2019.

Das Bild zeigt den Projektkoordinator Thies Fellenberg von der

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. bei der Projektvorstellung

Anfang Juni in Bukarest, Rumänien.

Neue Wege in der Digitalisierung für den Kulturtourismus

Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in den Alltag und bietet auch im Bereich des Tourismus neue Möglichkeiten für Planung und Durchführung von Reisen. Das am Technologie Campus Freyung durchgeführte Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ (peregrinus.online) stellt Touristen, Pilgern, aber auch Einheimischen im bayerisch-tschechischen Grenzraum individuelle Informationen vor Ort zur Verfügung, um das Kulturgut in der Region zu erkunden.

Nun sollen im Rahmen des Projektes aktuelle Fragen zum Umgang mit digitalen Technologien im Kulturtourismus interdisziplinär bearbeitet werden.